*Texte par Damien Castera.

Au printemps 2023, Damien Castera, Edouard Delpero et le photographe Kevin Métallier ont quitté la France pour rejoindre la Baja California. Ils ont passé trois semaines à chasser les houles de la côte Pacifique à bord d’un vieux 4×4, filant sur les routes désertes et interminables de cette immense péninsule et explorant le désert mexicain, immense, aride, poétique.

Damien et Edouard surfaient, Kevin les photographiait, eux et la nature puissante et désertique, immortalisant la matière, jouant sans cesse avec elle. Ce trip a fait naître un récit rédigé par Damien, qui suit, ainsi qu’une série de photographies prises par Kevin. Autant de documents précieux qui fixent pour longtemps ce trip entre amis, entre désert et océan. Un voyage dans l’immensité, qui renoue avec les récits de ceux que Damien nomment si justement les « routards célestes », qui ont forgé l’imaginaire du surfeur au cours de sa jeunesse et qui l’inspirent encore aujourd’hui.

« Demande à la poussière » par Damien Castera

« L’histoire, c’est toi, moi et la route. » Quelques mots gribouillés sur une feuille de papier pour un roman qui s’est inscrit dans l’histoire. Ces mots sont ceux de Jack Kerouac à son acolyte Neal Cassady. Ce livre, c’est le mythique “On the road” écrit en prose spontanée sur un rouleau de manuscrits de 120 pieds. Un manifeste poétique, une œuvre sacrée qui infusa à ma jeunesse le goût de l’ailleurs et l’envie de voyages.

C’est à la même époque que je découvrais le jazz, le beat, l’impulsion, l’improvisation. Je rêvais alors de mettre les gaz et de mordre la poussière, le soleil comme horizon, Chet Baker et Charlie Parker comme copilotes. De Walt Whitman à Hunter Thompson en passant par Nicolas Bouvier, les récits de ces routards célestes furent pour moi des guides fabuleux. La route comme porte de sortie. La meilleure façon de prendre la tangente. Se mettre en mouvement et vérifier l’hypothèse de Paul Morand selon laquelle “ailleurs est un mot plus beau que demain.”

La discussion avait eu lieu en décembre chez le photographe Kevin Métallier où nous avions été conviés avec Edouard Delpero, pour discuter d’un voyage en commun. La nuit d’hiver s’était abattue sur le monde comme une encre noire. Une bouteille de Rioja trônait sur la table, un concert de Duke Ellington au Metropolitan Opera remplissait les enceintes :

«Il nous faut un pays où les routes sont droites comme des coups de trique et où les villes sont aussi rares que les neiges d’été. Un pays où la poussière et l’écume effacent toutes perspectives dans les paysages.

-Tu penses à quoi ?

-Au désert mexicain. Nous partirons de la pointe sud de la Baja California et remonterons vers le Nord en chassant les houles du Pacifique.

-La transe du bitume, le défilement des kilomètres. Une célébration de l’ailleurs à la Kerouac ! Ca me plaît !

-Une ode à l’improvisation, au rythme, au tempo.

-C’est ça, le longboard classique comme instrument, les vagues comme partitions.

-La photographie pour saisir le tout !

-Alors c’est bon les gars, on se retrouve là-bas dans deux mois !”

Ça s’est décidé comme ça, aussi simplement. Début mars, on débarquait à Cabo San Lucas, à l’extrême sud de la péninsule. Pour ceux qui ne connaissent pas, Cabo San Lucas est à l’Océan Pacifique ce que Las Vegas est au désert du Nevada : un concentré d’aberration humaine lancé comme une offense au bon sens. Un aperçu de la situation si la connerie était contagieuse et venait à se répandre sur le monde. Des clubs bourrés de jeunes américains envinassés, puisant dans la nuit tout ce que l’alcool, la drogue, le jeu et la chair peuvent offrir de perversion. Les noces démoniaques du tourisme de masse et de la débauche.

On y croise des hommes d’affaire en visite, des retraités en vadrouille, des étudiants en roue libre. Sur la terrasse des cafés, des influenceurs plongés dans une paresse intellectuelle sans compromis, se livrent bataille à grands coups de selfies qu’ils posteront bientôt sur les réseaux sociaux entre deux campagnes pour sauver les phoques de l’arctique. Chemises à fleurs, shorts à mi-cuisses, claquettes brésiliennes, ou l’alliance suprême de la vulgarité et du mauvais goût. Voilà à quoi ressemblerait le rêve américain si les beaufs venaient à gagner la guerre. Nous avons préféré foutre le camp sans demander notre reste.

Un taxi nous a déposé au Nord de Todos Santos chez un Américain qui louait des Toyotas rehaussées pour le désert. Toit rongé par la rouille malgré la peinture anti-corrosion, absence de pare-chocs avant, pneus larges à crampons, le genre de véhicule au moteur increvable et au style indémodable. A notre arrivée, le proprio était entrain de bricoler la porte du coffre qui ne s’ouvrait plus. En nous voyant, il posa son mezcal sur le capot et nous dévoila un sourire édenté :

-Désolé les gars, le coffre ne s’ouvre pas mais la fenêtre automatique fonctionne. Tenez, regardez !

Et fièrement, il enclencha l’ouverture de la vitre arrière.

-Comme neuf !

Je me souviens m’être tourné vers Edouard et avoir dit quelque chose du style :

-Nom de Dieu, un sacré tas de ferraille. Pourvu qu’il n’explose pas au milieu du désert.

L’Américain, accoudé à la portière, sembla deviner mes pensées.

-C’est du solide, première génération des 4 runners, 1989. Vous faites pas de bile les gars. Soyez doux avec elle et elle sera douce avec vous.

-Elle ?

-C’est ce que j’ai dit.

Il s’envoya une rasade à travers la gueule et s’essuya la bouche d’un revers de manche.

-Vous savez où me trouver si besoin. Allez, bon vent !

Il nous abandonna sans plus de cérémonie et nous nous mîmes en route.

La Baja California forme un grand désert coincé entre deux mers. Elle est la deuxième plus grande péninsule au monde : 1 200 sur 80 kilomètres, de Tijuana à Los Cabos, et du Pacifique au Golfe de Californie. Elle est parcourue de part en part par la Carretera Federal 1, extension mexicaine de la mythique Highway 1 qui longe la côte californienne aux États-Unis. Voilà pour la géographie ! Place à l’exploration. A peine sortis de Todos Santos, nous avons sauté de plain-pied dans un bain de lumières diaphanes. Dans cette partie du monde, le minéral a pris la place du végétal. La roche plutôt que la sève. Les messas et les canyons composent la morphologie des paysages. Seuls les cactus et le lichen semblent tirer leur épingle du jeu pour survivre dans l’aridité du désert.

Au Nord-Ouest de la Paz, la bagnole se mit à chauffer. A 120 kilomètres heure sur une route sans virage, elle faisait un beau bordel à cause des fenêtres qu’on laissait ouvertes pour ne pas suffoquer. Les freins étaient usés jusqu’à la moelle, impossible de piler. Fallait vraiment rester attentif à la route pour ne pas se laisser surprendre par une vache ou un cheval. Des panneaux indiquaient la présence de pumas. Mais malgré ces petits tracas mécaniques qui auraient fait pâlir n’importe quel agent du contrôle technique français, “elle” avalait la piste comme nulle autre.

Sur la route, on croisait peu de monde. Quelques voyageurs en transhumances fuyant un hiver trop froid ou une vie trop tiède, des rancheros à cheval guidant des troupeaux de vaches maigres, des renards dans les maquis de mezquites et des rapaces dans le ciel. Parcourir du pays au rythme des cahots de la piste et des ronflements du moteur, c’était comme méditer en mouvement. Menton levé, regard braqué vers l’ailleurs, l’esprit se mettait à rêver aux promesses de l’aube. Les villes que nous franchissions avaient été bâties selon le morphotype californien. Constitution, c’etait Venice Beach, la propreté en moins, le bruit en plus. Pour le reste, on était en plein territoire d’oncle Sam : avenue centrale clairsemée de palmiers, enseignes lumineuses dans la nuit, motels à étage unique, population rendue obèse par l’excès d’happy meals. Au milieu des pubs pour McDonald’s et Burger King, on découvrait parfois une peinture de Pancho Villa ou de Zapata. Tristes reliques d’un passé révolutionnaire abandonné dans les abîmes de l’histoire.

Le quatrième jour, après un surf matinal au sud de San Juanico, nous avons rencontré Manuel, un pêcheur de langoustes établi sur une petite pointe rocheuse ouverte aux quatre vents. Il vivait dans une cahute de pêcheurs semblable à toutes les cahutes de pêcheurs partout sur la planète : des murs en bois, un toit en taule, des filets de pêche accrochés au soleil. Trois fois par semaine, un camion de la coopérative venait récupérer les produits de la pêche pour les vendre à la Paz.

-C’est comment de vivre ici ?

-C’est tranquille.

-Tranquille comment ?

-Pas de police, pas de femmes, pas de bruits. Rien qui puisse nous emmerder. Pour manger, il y a la mer. Pour nous occuper, il y a les cartes. Et pour dormir, il y a la nuit. La mer ne manque pas de poissons, la nuit ne manque pas d’étoiles. Il manque juste un roi au jeu de cartes. Mais je l’ai remplacé par une icône plastifiée de Jésus Christ. Roi parmi les rois.

Le lendemain, Edouard prit le volant jusqu’à Scorpion Bay. Je somnolais à l’arrière. Kevin tentait de saisir sur pellicule les lumières brûlantes du désert, l’asphalte en ébullition, l’ombre biscornue des cactus géants. Dans ces paysages immuables, le temps s’égrène plus lentement qu’ailleurs. L’occasion de questionner Kev sur son travail. Après avoir longuement étudié les techniques traditionnelles de la photographie, il jouait aujourd’hui avec ces mêmes règles pour mieux déconstruire ses acquis. En écoutant ses explications, je ne pouvais m’empêcher de penser à ces joueurs de jazz qui, après des années à réciter leurs gammes, insèrent désormais quelques fausses notes dans leurs improvisations.

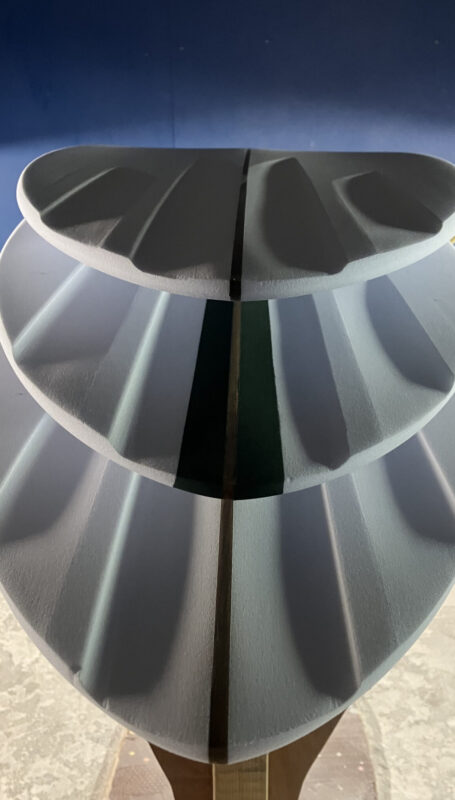

-C’est ce qui s’appelle sortir du côté académique. Tu vois, j’envisage la photo comme un art plastique. J’aime jouer avec la matière, la texture, les reflets, le flair, toutes ces composantes qui permettent de transformer l’image. J’aime également les accidents photographiques, les fausses notes, je cherche même à les provoquer en utilisant des pellicules voilées ou des vieux boitiers qui laissent entrer la lumière. Parfois, je tremble pour accentuer l’impression de mouvement. En fait, j’essaye au maximum de sortir de la photo documentaire pour capter les non-évènements, les temps faibles, ce qui touche à l’anecdotique et à l’insignifiant.

-Tu recherches la poésie davantage que le témoignage !

-On peut dire ça ! J’essaye de retranscrire le réel à ma manière. Je ne suis pas témoin, je suis artiste.

Sur la transpeninsula, il nous arrivait souvent de doubler d’immenses camions Coca Cola, le genre 44 tonnes avec un capot démesuré et cinq essieux. La multinationale américaine était présente partout en Amérique latine, surtout au sein des tribus indigènes où elle utilisait le nom de la feuille sacrée des Incas pour faire passer leur poison à bulles pour une boisson médicinale.

-Ah ces gringos, ils ont trouvé un moyen imparable de massacrer les gens sans même faire la guerre. La malbouffe, c’est une foutue bombe à retardement.

-C’est triste de voir les descendants Moctezuma se transformer en bonhommes Michelin.

-Comme dit la chanson : Green go (gringo) over Rio Grande !

Plusieurs fois par jour, on quittait l’axe principal pour aller vérifier si le bout de piste ne réservait pas quelques surprises. Hélas, la houle demeurait trop faible pour nous offrir réellement de quoi glisser. Venir à cette époque de l’année dans le sud de la Baja, c’était privilégier la tranquillité du surf à la qualité des vagues. En temps normal, les premières houles du Sud commencent à remonter le Pacifique au mois de mars. Les surfeurs américains débarquent généralement ici à partir de mai.

Malheureusement pour nous, cette année, le swell eut du retard, nous offrant tout juste un petit aperçu de la magie des lieux. Trois jours de surf correct à Scorpion Bay et dans ses environs. Edouard, aussi à l’aise dans les airs en shortboard que sur le nose en longboard, nous a offert une véritable démonstration de style : posture d’équilibriste, le corps arc-bouté au bout de la planche, il parvenait à franchir des sections entières de mousse sans sourciller avant d’envoyer de larges drop knee turns dans la plus pure tradition classique. Alliance parfaite de la technique et de la grâce. Malgré un surf backside qui se prête moins à ce genre d’exercice, je ne fus pas en reste, profitant pleinement de ces quelques jours de vagues avant que le swell ne disparaisse complètement dans une mer d’huile.

-Les prévisions ne laissent pas beaucoup d’options. Si on continue vers le Nord, on prend le risque de ne rien trouver. Par contre, je pense qu’on peut tenter d’explorer la côte Est. Une petite houle de Sud semble remonter dans le Golfe de Californie.

-Ca sera l’occasion de surfer avec les baleines.

Nous voilà repartis vers le Sud. Entre les villes, il fallait parfois avaler plusieurs centaines de kilomètres avant de tomber sur une tienda avec une pompe à essence ou de simples jerricanes de 20 litres pour faire le plein. Une clé anglaise à la main, un chiffon sur l’épaule, le pompiste avait l’œil hagard de celui qui a fait une sieste trop longue. Avec des rides larges comme des coups de couteaux et une barbe mal taillée, il me faisait penser à un gardien de phare au milieu d’un océan de sable.

-520 pesos. Vous voulez que je vous lave les vitres ?

-Oui s’il vous plaît !

-Les niveaux ?

-Ca ira, on les a fait a Constitution.

Trouver le tuyau et l’entonnoir pour verser l’essence prit bien 10 minutes. Au Mexique, ceux qui sont habitués à la satisfaction de leurs désirs immédiats redécouvrent les vertus de l’attente. Le temps de se dégourdir les jambes en regardant les routiers faire le plein de bières fraîches. Dans ce lieu de ravitaillement situé au milieu de nulle part, c’était toute la famille qui vivait là, les enfants engloutissant des chips fluorescentes et des cookies industriels à l’ombre d’un arbre, la mère derrière la caisse enregistreuse, ventilant l’air devant son visage avec un bout de carton. Sur le terrain vague, des chiens hurlaient à la mort.

Sur les pistes de terre, notre Toyota fonçait dans un bruit de féraille et traçait son sillon dans la poussière. Il nous arriva de franchir quelques rivières, de l’eau au-dessus des gentes, même si la plupart d’entre elles n’étaient plus que les vestiges asséchés des pluies de l’hiver. En plein bush, on apperçut un berger assis dans l’ombre d’un mur de pierres. Que faisait-il ici, au milieu de rien ? Attendait-il la fraîcheur du crépuscule pour se remettre en route ? Et ses bêtes, où étaient-elles ? Il fit un signe amical avec la main mais son visage demeura impassible.

Sur la côte Est, on pouvait compter les baleines depuis la corniche. On était en pleine saison de reproduction, la surface des eaux était constellée par leurs souffles puissants. Dégoulinant à grosses gouttes sous un soleil au zénith, on mit les planches à l’eau pour tenter de les rejoindre à la rame. Par chance, on réussit à s’approcher assez près d’une baleine bleue et de son petit pour sentir leur souffle dans le vent. La scène dura quelques minutes durant lesquelles le baleineau nous offrit un joli spectacle d’acrobaties aériennes. Puis, ils disparurent dans les profondeurs en nous laissant à nos émotions.

En fin de journée, on n’eut pas la force de reprendre la route. La plage était déserte. Les couleurs du désert se mêlaient à l’or du soir. Les ombres grandissaient à mesure que le soleil déclinait. On ramassa du bois flotté pour le feu, puis on s’installa dans nos housses de planches pour contempler la lente éclosion des étoiles. La température était agréable. Le silence inondait la nuit. Bientôt, la fatigue nous emporta au pays des rêves noirs.

- Un court-métrage a également été filmé au cours du voyage, à retrouver ici.